孟岩专栏

孟岩专栏

每周一,和你分享孟岩的思考。

科学研究发现,人的脑海中每天会产生 4 万个念头。

这些念头,或回忆、或憧憬、或悔恨、或焦虑,时时刻刻萦绕在我们的脑海中。

我们会一直被这些念头所包裹,这些念头还经常会引发各种情绪,有时我们会陷进这些情绪里,不断回味、越陷越深,甚至会进一步影响我们接下来的所做所说,让事情变得更糟。

可是,大部分时候,我们根本意识不到这些念头的产生。

长时间的冥想练习,会让你更早地觉知到念头,并且能觉察到念头产生的连续过程,这样就可以在刺激与回应之间找到那段距离。

今天,和你聊聊「冥想给孟岩带来的变化」以及「如何练习冥想」。

惊喜小彩蛋:今天 20:00~21:00 孟岩会在想法区回答大家的问题,欢迎你来提问哦。

祝开卷有知。

我最早接触冥想是在 2015 年。那年偶尔读到一篇有关苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs,以下简称「乔布斯」)的文章,里面讲到冥想对他的创造力和耐心的帮助。

这引发了我的强烈兴趣,于是搜集了不少资料,并做了一些尝试。可是我一直没能找到感觉,断断续续,后来也就放弃了。

2018 年 1 月,对冲基金「桥水」的创始人瑞·达利欧(Ray Dalio,以下简称「达利欧」)携他的大作《原则》来中国宣传,在多个场合,他都说冥想是对他帮助最大的事情。

2018 年 10 月,在一次现场和达利欧的近距离接触中,我亲耳听到他聊起冥想对他的改变,他的原话是:「如果说我这辈子有所成就的话,冥想在其中的作用比任何其它事情都大」。

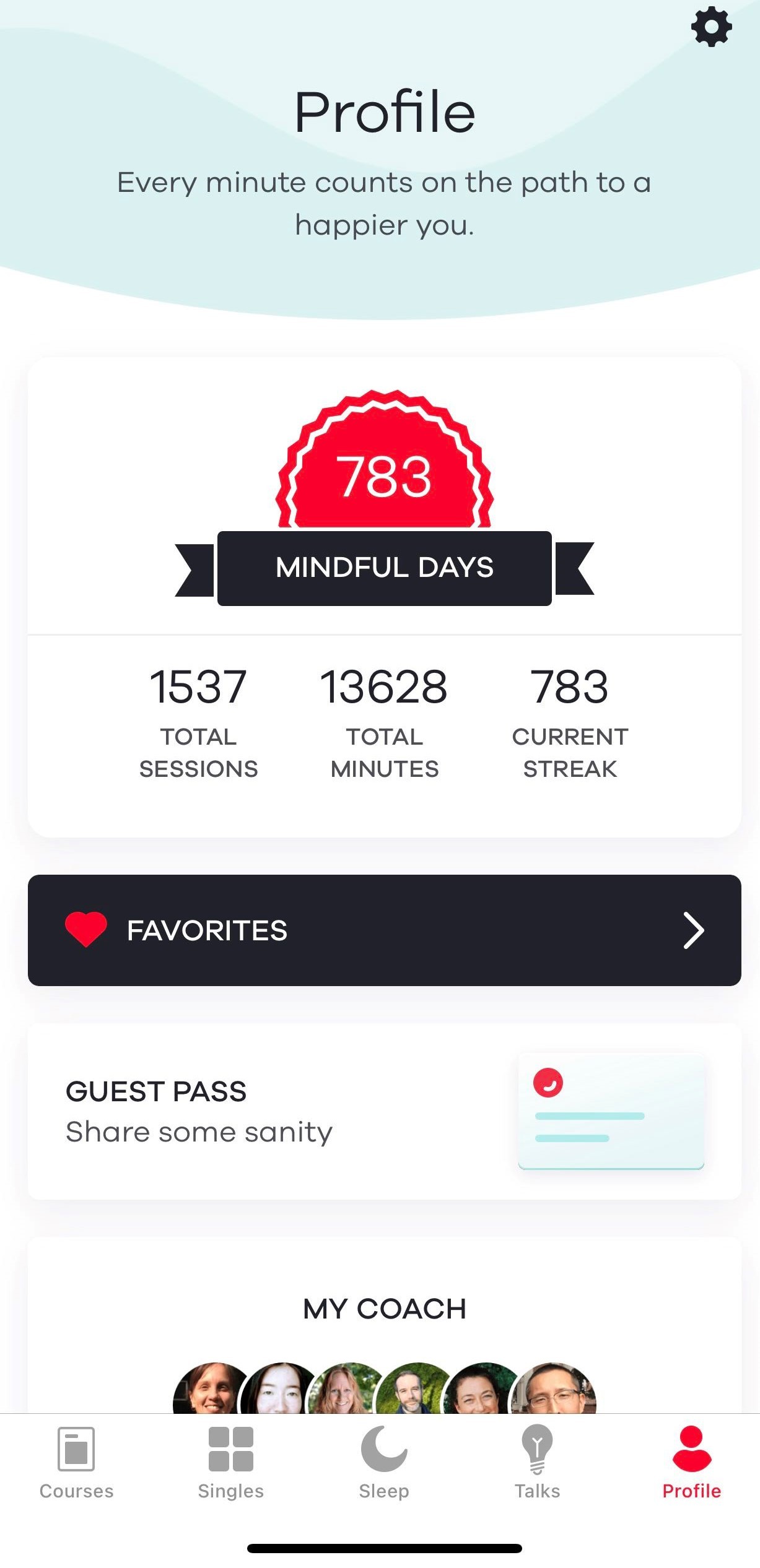

也是从那时候开始,我又一次重新翻看了很多与冥想有关的书籍、资料,并且开始规律地进行冥想锻炼。我查看了一下我的冥想记录,从那时到今天,783 天,中间无间断。

截图来自 Ten Percent Happier

我不是一个特别容易集中注意力的人。

拿看书来说。看书时我的脑海中总会闪过各种念头,常常陷入其中。很多时候眼睛看完一页,我完全不知道作者说了什么,因为「身在」但「心不在」。

另一个例子是写作。当我坐下来写文章时,如果一切顺利,我就会写得很顺畅,但一旦出现卡壳写不下去的时候,脑海中就会浮现各种各样的声音:「嘿,有几条未读微信,去看看吧」。

通常我就跟着这个念头拿起了手机,看完微信消息后顺带刷下朋友圈,然后顺着某个文章标题点了进去……等回过神切换回来,10 多分钟已经过去了,思路也断掉了。

长时间的冥想锻炼让我的专注力得到了显著的提升。

首先是杂念变少,其次,当杂念产生的时候,我也会更快地「觉知」,而不是跟着「看下微信」的念头就「拿起手机」。

我拥有了选择权。

「专注」通常会伴随着「心流」体验,而我认为这是幸福感的来源。

「心流」是心理学家米哈里·契克森米哈赖提出的概念,是指我们在做某些事情时,那种全神贯注、投入忘我的状态——这种状态下,你甚至感觉不到时间的存在,在这件事情完成之后我们会有一种充满能量并且非常满足的感受。

无论是编代码、看书、看电影,我相信你都曾经拥有过让自己沉浸在某件事情里、那种忘掉时间的幸福感。

专注力的提升,让我可以越来越多地找到这样的时刻,感受到专注当下、沉浸在时光中的心流体验。

在「心流」体验中,我们不但能感受到快乐,也经常会展现出最好的状态。运动员和明星通常把这称之为「在状态」。

这并不是一个故弄玄虚的词,它描述的只是与当下百分之百的融合。在这种状态下,我们思维清澈无杂,动作精准无误。

在《Mindful Athelete》这本书中,NBA 球星科比·布莱恩特在形容他在场上的 Zen Time(禅定时刻)的时候说,真正进入状态的比赛,并不是脑海中想着「这儿有一个机会」,「那儿有一个机会」,「今天自己得分能不能创新高」,真正的比赛,是 「打开自己的身体,让比赛走进来」。

还是拿写作来举例。

我曾经写过一篇读后感——《写出我心》。那本书的作者娜塔丽·戈德堡也练习冥想多年,她认为写作是一种由内向外的自我表达。告别脑海中的「嗡嗡声」,让自己百分之百的进入状态,才能写出好的文字。

即使是现在,当我开始写文章的时候,我的内心还是经常会出现「嗡嗡声」。

一会儿是「评论家」的声音:「他今天一定写不好」,「阅读量最差的文章要产生了」;一会儿是「编辑」的声音:「刚才写的那句通顺吗?回去读一下」。

但我可以快速觉知到这些声音并忽略掉它们,专注在此时此刻。事后回看,我觉得写的最好的一些文字,都是「进入状态」后一气呵成的文章。

冥想的另外一个帮助是让我变得更平静。

最近在和很多用户和读者聊天,我让大家用一个词来形容我写的文字,排名前两位的词是:真实和平静。我想这一定和冥想的作用密不可分。

在迪士尼 CEO 鲍勃·艾格的自传《一生的旅程》中,他详细地回顾了自己在竞争迪士尼 CEO 的过程中所承受的巨大压力,他说:

现在回溯这段岁月,我觉得这些得之不易的教训,不仅关乎韧性和坚忍的重要,也关乎不为你无法控制的事情感到愤怒和焦虑的必要。对于自尊心的打击虽然往往是真枪实弹,但也不要让这些打击过多地占据你大脑的空间或是耗损你太多的精力,此中的重要性,我如何强调也不为过。

身居高位的艾格也有很多无法控制的事情,也会承受那些怀疑、焦虑、恐惧的艰难时刻,但重要的是,他认识到应该专注当下,不让这些念头反复在脑海中徘徊,耗费我们的心力和能量。

最近不止一个人给我推荐了篮球之神迈克尔·乔丹的纪录片——“The Last Dance”. 我还没有看,但很喜欢片中的这段旁白:

乔丹的天赋不是他跑得很快、跳得很高、很会灌篮,他的天赋在于能够全然地活在当下。大多数人活在恐惧之中,因为他们会将过去投射到未来。乔丹不允许自己去想自己不能控制的事情,为什么我要去担心投不中一个我还没投出去的球呢?

这就是平静。而最终,平静会带来敏锐。

每次有人说我「佛系」的时候,我都会认真地纠正一下。

我不喜欢「佛系」这个词,我觉得它有一种丧丧的、消极的、逃离的味道。

相反,我会用「敏锐」。

美国篮球名人堂教练 John Wooden 说过一句话: Be quick but don't hurry。我觉得这完美的表达了我想追求的状态。

前一段和一个朋友聊天,他认为冥想给他带来的变化是世界变的更明亮了。他说当他上班走在路上的时候,觉得这条已经走了无数回的路突然很陌生,充满了细节和质感。一路皆风景。

其实,路还是那条路,根本的原因是他内心的「杂念」变少了。当你走在路上的时候,满脑子都是「今天股市行情怎么样?」、「老板喜欢我昨天的报告吗?」时,你怎么会有空间留意周围的美景呢?

乔丹在一个关于「敏锐」的采访中也说过:「 当你进入那个状态,你听不到场边的噪音,场上的一切也慢下来,就像慢动作一样,你可以看到所有的细节,你甚至知道防守球员想要做什么 」。

乔丹眼中的「慢动作」就是心无杂念后的敏锐状态,而这让他能在球场上做出比其他人更好的应对。

冥想给我带来的另外一个帮助是创造力。

我身边的伙伴都是自律型的,大家都特别爱学习和成长,几乎把自己的时间充得满满的。工作、读书、听得到……我最近和大家聊天的时候,经常建议他们「给自己留一些白,留一些平静的、让那些创意的想法冒出来的空间」。

我曾经认为好的想法都是「努力思考」来的,但后来我发现并不是。我的很多灵感并不来自于我冷静思考的时候,而是在心灵平静、豁朗的时候产生的。

如果我们一直让内心处于忙碌的状态,无论是无意识的杂念还是有意识的思考,这些灵感就没有产生的空间。

在《一个冥想者的觉知书》中,作者丹·哈里斯引用了相关的科学研究,认为领会事物真谛的最好方式就是努力、专注、调查、提出问题,最终放手,去做别的事情。这些事情不一定是静心冥想,但一定得是能让你放松或转移注意力的活动,让你的潜意识开始工作,把大脑中分工不同的部分联系起来。

这也就是人们经常会在洗澡的时候经历灵感时刻的原因。冥想帮我带来了更多这样的灵感时间。

我把这条放在了最后。

冥想让你感受到自我的消融。这句话一定太吓人了,我解释一下哈。冥想的锻炼会让你意识到很多事情不受自己的控制,也让你更关注比自己更大的东西,关注他人,关注世界。

我曾经在很多书里看到「利他会使人快乐」,但个中原因,我一直没有弄懂,所以把这句话理解成一个希望大家帮助他人的说辞。

在《十分钟冥想》中,我找到了我认为合理的解释。

作者认为,如果我们的注意力总是在自己的问题上,我们的人生会面临很多挣扎,这是我们的天性。我们喜欢执迷、喜欢反复思考、喜欢没完没了的分析。但当我们在考虑别人的问题时,我们就会变得很「客观」,我们也会「同理心」的感受到悲伤或者难过,但这和执着于我们自身的问题是完全不同的。而这也在我们的头脑中创造了更大的空间。

最近两年,我明显地感觉到我可以带着更多的好奇心去倾听别人的声音、关切别人的问题,更真诚地帮助别人。我也从中收获到很多快乐。

和少数几篇文章一样,这篇文章在我的「潜意识」里待了一周,是自己写出来的。上述的这些点,也是我认为冥想给我带来的真实变化。

而这所有一切的起点,就是开始关注我们脑海中时刻不停的「嗡嗡声」。

冥想的方式有很多种,大多数方法都是让人保持专注、放松、警醒,其中的本质是:让意识保持在当下。

无论哪种方式,我们都需要找到一个锚(Anchor),一个让内心可以专注在上面的东西,比如凝视某个东西、倾听某种声音等等。有的冥想流派比如超越冥想,会一遍遍地吟唱某些特定的字眼(Mantra),这些特定的字眼(比如「OM」……)通常没有意义,只是为了让你的意识专注在上面。在日常练习中,最常用和方便的锚是「呼吸」。

接下来我就来介绍一种适合大多数人的日常练习,它来自《十分钟冥想》,也是很多冥想教程推荐的方式。

找到一个不容易被打扰的时间和空间,坐下来,放松、专注;

用闹钟或者其它的定时器定好 10 分钟(或更长)的提醒,这样你就不会在冥想的过程中不停的想还有多久结束;

闭上眼睛,关闭视觉触点,安静的空间关闭了听觉触点;

花 5 分钟的时间让自己安静下来:深呼吸 5~10 次,仔细体会自己的坐姿,体会身体的感觉,体会和椅子的接触……

在这个过程中,你一定会时不时冒出各种想法,甚至被某个想法带走了很长时间才意识到。没关系,不要自责,也不要试图去阻止他,把注意力拉回呼吸上、拉回对身体的感觉上,让这些思绪「穿过你」;

专注于呼吸。如果你觉得需要,也可以在一呼一吸时对呼吸进行计数:比如呼气的时候数 1,吸气的时候数 2,数到 10 之后再回到 1 。在这个过程中你依然会频频走神,要么想到明天的大盘而忘记了数数,要么是自动驾驶模式一路数到 100 了……这都很正常,意识到走神的过程就是锻炼的过程,重新开始就好了;

随着冥想练习的深入,你可以增加难度。当念头和情绪出现在脑海中的时候,不要忙着拉回到呼吸,而是去观察它,不让自己陷入到情绪里面:比如反复纠结「他为什么这么对我?」、「我是不是有什么做的不对的地方?」、「如果事情没有进展我未来该怎么办?」……不要让自己陷入到这些念头和情绪中。回想一下前面我们讲的内容,我们是「机器人」,这些念头和情绪是我们的本能和外界的信息所自动引发的,观察它们。事实上,当你不被裹挟其中反复琢磨的时候,这些情绪就开始慢慢消退了;

时间到,慢慢睁开眼睛,让自己回到真实世界。

就是这么简单。

如果你希望了解更多,《十分钟冥想》里有更详细的指导。

同时,我整理了一份 冥想书单,欢迎交流。

我还要提醒大家一个常见的误区。

在刚开始冥想练习的过程中,不要抱有过分的期待。我经常拿健身来类比:健身让我们身体的某些肌肉变得强壮,而冥想是对心灵的锻炼,它会让我们的大脑变得更加平静和敏锐。

但这需要时间。

如果你一心想寻找开悟的体验,或者特别想尽快的取得进展,通常会导致用力过猛。一方面,这会让你在日常练习过程中太过期待,反而不断引发验证或自我怀疑的念头和情绪;另一方面,也会导致由于看不到短期的效果,从而中途放弃。

在日常练习中,你一定会感受到平静。

事实上,当你专注于任何事物的时候,你都会感受到内心的安定。即便你之前还非常焦虑,但是一旦专注于自己喜欢的某个事情,一旦全身心地沉浸在心流里,你都会感受到安宁和快乐。

在日常生活中,你也可以找到这样的例子。

我有一个伙伴热爱做饭,他说他喜欢把自己关在厨房里几个小时的感觉。在这几个小时里,他是把自己的意识放在了做饭这件事情上,能体会到那种心流的感觉。

我还有伙伴会每天练字,练字的过程也是冥想的过程。把注意力集中在在一撇一捺,放在每一个下笔的感受上,这和专注在呼吸上的道理是一样的。

我很喜欢到电影院看电影,原因是因为在看电影的 1~2 个小时里,我可以放下手机和其它干扰,把自己专注在导演营造的世界里,这段沉浸的时间让我感到平静和快乐。

但实际上,随着现代社会节奏的加快和移动互联网的高度发达,我们越来越难的找到这样的时间。吃饭、开会、走路、甚至开车的过程中,我们无时无刻不在刷着手机……

我想说的是,除了冥想,你有更多的机会在日常生活中感受正念的生活方式。正念生活的真正意义在于将你的全部注意力集中在你任何时候做的任何事情上。放下手机,主动关闭信息源,减少碎片化的时间,专注在每一个当下。

吃饭的时候吃饭,睡觉的时候睡觉,刷牙的时候刷牙,走路的时候走路,读书的时候读书,工作的时候工作,看盘的时候看盘……

如果你经常读我的文章,你一定会感受到字里行间中有很多有关「冥想」、「觉知」、「由内向外」的内容。我想我做到了「我手写我心」。

我很少去关注热门话题,也对写出爆文没有期待。相反,我喜欢把我内心的东西表达出来。

我希望我写下的文字是真诚的,是独一无二的,是可以穿越时间的。

再回看这些文字,我很难说它们到底是有关冥想、创业还是投资。事实上,我只是把一路的经历和真实想法记录了下来。

而在这一路学习和成长的旅程中,除了收获更好的自己,我们也收获了这些文字、曾经的且慢,以及我和我的伙伴们正在打造的有知有行。

由内向外,将心注入。

最后,我把一些常见问题放在这里,供大家参考。

接下来的一小时,我也会在留言区回复大家的疑问,如果你在练习时有任何问题,欢迎提问,我会尽我所能回答。

什么时间冥想?

这个问题没有标准答案,因人而异。

你需要觉知并打破「信息 -> 思绪 -> 情绪 -> 感受 -> 行为」的影响链条,所以应该尽可能关闭自己与外界的触点。

因此,你需要找一个其它人不会影响到你的时间,通常是清晨和深夜。如果起得来的话,清晨是更好的选择,因为深夜容易犯困。

在什么地方冥想?

道理同上,选择一个别人无法打扰到你的地方。

采用什么姿势?

坐姿和睡姿都是可以的,但我会更推荐坐姿。

这里的关键是你需要在「放松」(Relax)和「警醒」(Alert)之间寻找到一个平衡。如果躺着,你很难专注,很可能很快就迷迷糊糊地睡着了。

我已经很忙了,没有时间冥想怎么办?

我想说的是,大多数人的大多数时间,都处在「身在心不在」的状态。你需要从这样的状态中抽身出来。

每天挤出 10 分钟或者更多的时间来冥想,可以帮助你更好的在其它时间做到「身心俱在」,高质量地去工作和生活。

课程和训练营有帮助吗?

这可能不是一个很负责任的建议,我不建议初学者去参加那些线下的训练营。

这些课程大多收费昂贵,而且质量很难分辨。

当然,在这些训练营,你一定会感受到某种「开悟」。原因是,你的大多数触点被关闭了。禁用手机、整日闭目或行走冥想、安静的环境,这些把你从日常生活里狂轰滥炸的信息中隔离了出来,思绪、情绪一定会减少很多。

但这些短时的峰值体验对你的帮助并不大,引用 Headspace 创始人安迪·普迪科姆的话来说:「最好是把觉醒视为一滴滴流入水桶的水滴,而不是把它视为会立刻转变人生的雷霆」。

对于初学者,我建议先通过读书和日常练习的方式慢慢把冥想融入到自己的生活中,等到具有了一定的经验和辨别能力,再根据自己的需要去选择课程和训练营来深入练习。

我冥想的时候思绪很多怎么办?

很正常,意识到这些思绪并且拉回来的过程,就是冥想的一部分。随着练习的深入,你会更早地觉知到走神,走神的次数和时间也会降低很多。但是,这需要长时间的积累。

我最近冥想的效果不如前一段好,是不是要停下来?

和健身、读书一样,这个过程中最需要的是长时间的积累。短时间走神次数的多少其实并不重要。

最后,你感兴趣的话,还可以阅读我写过的《冥想的科学原理》。

本文章所载信息仅供参考,不构成任何投资建议。如转载使用,请参考 《文章转载声明》。

时间到啦,我的答疑就结束啦,谢谢大家的时间和提问。 我在很多场合都推荐过「冥想」,因为我能真切地感受到它带给我的帮助,让我更加专注、平静和富有创造力。 当你意识到你在走神的一刹那,这个重新回来的过程就是冥想。期待和大家一起,放下焦虑、专注当下、有知有行,成为一个更好的人。 下次见👋

孟大,今天是我日子届满八年的日子,一共有2900多天。而您推出“冥想”这个主题,是700多天,其实无论是日记还是冥想,都是人对治自己妄念的方法:日记是把它写下来再搁在一边,冥想是看住妄念,让它在自己设定的时空间内(10分钟+身体姿态)生灭而已,其实这两种做法不会每个人都能坚持,就象定投指数基金能稳定获得10%以上收益并累积复利的“三要素”:本金、时间和收益率,但偏偏就有人讲这是骗人的。人呐,最难的是在微小的积累中,看不到成功时的坚守。因为,我们常常是被无尽无边的欲念牵着,到最后就迷失了初心,而冥想是个回归起点的好方法。

开始练习前,先准备一粒葡萄干,洗净双手,擦干,在安静的地方坐好,调整好心情,均匀自然地呼吸。拿起葡萄干,感受这颗葡萄干的重量——轻盈但真实;用食指和拇指轻轻的捏着它,有弹性,手指能触觉到它的甜粘;眼看葡萄干,半透明的黄绿色,沟壑分明的表面,凹沟比平坦的表面颜色稍深,细看表面还有小颗粒的白色糖霜;轻轻闭上双睛,把葡萄干放到鼻子下,闻到葡萄干特有的酸酸甜甜香味,风干后的酸甜清香。轻轻地把葡萄干放进嘴里,用舌头感受它的香味,口腔里马上分泌出口水,脑子里有点迫不及待要品尝美味的欲望,用门牙轻轻嚼着葡萄干,其香甜马上触动开味蕾开关,脑子里涌起吞咽的冲动,按捺住冲动继续慢慢地咀嚼,香甜滋味越要越浓,满口生津,香甜味越来越淳,这方慢慢地吞下,从食道到胃部都充满了享受葡萄干的愉悦快感...... 这是我某日练习吃葡萄干冥想的体会,这种奇妙的感觉跟平时大把抓起零食胡吞海塞浑沦吞枣的感受完全不同,就从一颗小小的葡萄干感受造物主的恩赐,领悟了专注的力量,真切体会到活在当下正念的力量,感恩!

我来提问了: ① 如果有心里有念头升起,去观察它,观察的结果岂不是会有更多念头和想法了吗? ② 孟总使用过的帮助自己专注的方法里,最有效的是什么?

"他说当他上班走在路上的时候,觉得这条已经走了无数回的路突然很陌生,充满了细节和质感。一路皆风景。"我也有过这样的时刻(激动),当脑子很静的时候,“陌生”这个词描述得太贴切了……从我练习瑜伽和开始让冥想走进我的生活开始,我感觉自己吃饭变慢了,去感受吃进去的每一口食物;而一般情况下,我感到最开心的时候,也是觉得周围的一切好像渡镀了一层金光一样,寻常的事物变得细腻和陌生…

我有跑步的习惯,跑的时候经常会出现脑袋放空的感觉,直到快跑完的时候才会重新回来,就会疑惑刚才自己是怎么跑完这么多的,完全没有印象了,这也算冥想么?

我想问一下孟大,冥想对你在人际交往上有什么影响?我是一个平时疏忽交际的人,经常沉浸在自己的世界,当然这世界里有网络、书籍、电影、摄影和书法,我也很享受沉浸时的心流状态,心跳都会降到很低。但我也希望与他人建立有意义的关系,这关系里有耐心、关心和爱。我明知道不应该带有目的地去冥想,但依然想了解冥想对人与人关系有何积极影响。感谢!

像平常一样,看到提醒,点进了专栏。关于冥想,从我听到的内容和经历的感受,可以给大家一些小建议。 1冥想其实非常简单,你可以“何时何地只要你觉得对就开始”,难得的其实是连续着做 (分享一期播客,《得意忘形#57当你准备好了,你就准备好了》有聊到冥想的内容,可以闲来听下哈哈) 2如果有一下子把这个事情当做太重要的事情而无法正常进行的朋友,推荐一下《微习惯》,今天当我感受到恐慌的时候,微信读书听了一会儿,很快就放松啦😁 3要说对于刚进职场一年半的“新人”来说,冥想、或者说in zone最大的好处是啥?就是你被主管批评了工作上的事情后,还是能在短时间内平静地睡个二十分钟午觉的…(这个对以前凡事都在意的我来说,实在不可思议) 4今天最开心的,是从这篇文字中感受到了“相似”,我是真的真的靠着真实发现了同路人☺️。(张老师的播客内容近期回想起来了很多…) 5关于问题…想问下孟大对二十四五岁的职场年轻人有什么话想说?(暂时没有也可以的哈哈)

孟老师,您文末第五个问题的答案启发了我。我对冥想也很有兴趣,最近三年参加过四次内观十日禅修,也参加过正念工作坊。如您所说,体验很好,身心都喜悦平静,但这种心境非常短暂。回到日常生活后保持不了。不能把冥想固定成为日课,总是想通过每年假期的集中练习来帮助自己回到那种心境,可能就失去了真正最有价值的部分了。您是怎么能够做到每天都练习呢?冥想的好处我有体验,也看过一些书,但就是很难每天练习。

请教孟大两个问题: 1.在冥想APP上跟随引导语冥想(有不同场景的引导,睡眠场景,专注场景等),和自己放空冥想,分别有什么适用条件和优缺点呀? 2.冥想是为了放空大脑,赶走杂乱的思绪 还是为了专注达到高质量思考呢? 如果是前者,那么结束冥想的时候,会打回原形吗…