保险专栏

保险专栏

今年年初,我妈正式退休了。

恰逢十一假期我有空,北京的天气又格外舒适,她便拉着我二姨一起来我这儿小住几天。

和朋友聊天时发现,大家提到父母来自己所在的城市,总绕不开一个话题——健康。

「我妈怎么都不肯去体检,等她来了我一定要押她去。」

「我爸总喊腰疼,就是不愿看医生,这次来必须带他查清楚。」

......

类似的对话我听过太多。轮到自己时,自然也逃不过——带妈妈体检、看病,顺理成章地列入了我的待办清单。

我决定先把方案研究清楚,心里有底再和她商量。

身边不少朋友公司都有体检福利,但大多数人(包括我)都是「公司给啥就查啥」。仗着年轻,身体没啥大毛病,就不太关心具体项目。

可给父母选体检套餐,就不能这么随意了,必须自己先做足功课。

我查到一份权威资料——《健康体检基本项目专家共识》,其中提出了一个「1 + X」的体检框架:

「1」是基本体检项目,包括健康问卷、体格检查、实验室化验和辅助检查等,相当于一次身体的「全面摸底」。像高血压这类常见疾病,往往在这一步就能被发现。这些项目基础但必要,大多数体检套餐都会包含。

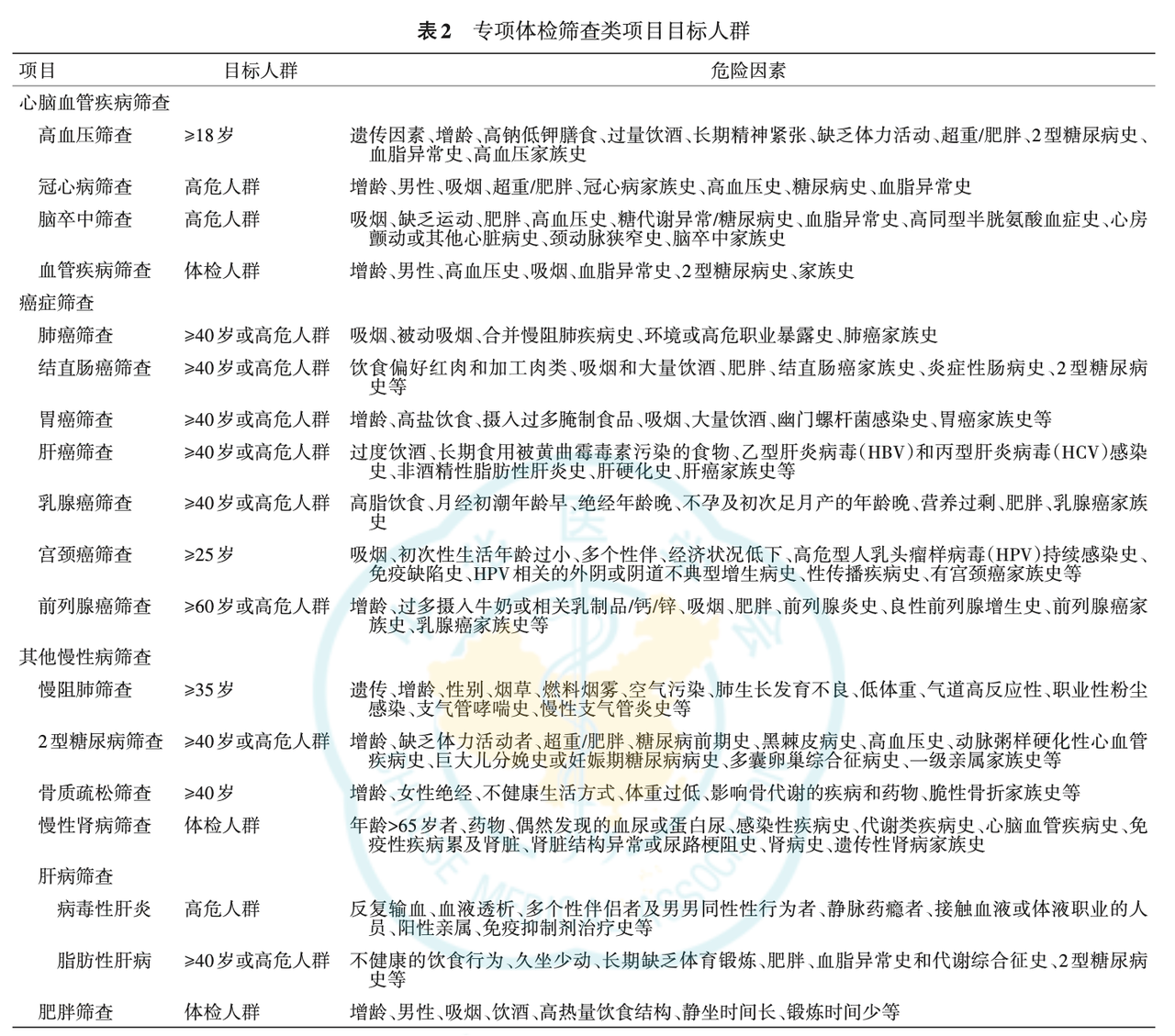

「X」则是专项体检项目,针对不同慢性病风险人群设置。它需要结合年龄、性别、家族史、生活习惯等因素来选择。

可以参考下图中的表格,可以根据家人情况勾选重点。例如,有长期吸烟史或肺癌家族史的人群,就应重点关注肺癌筛查。

(截图自《健康体检基本项目专家共识2022》)

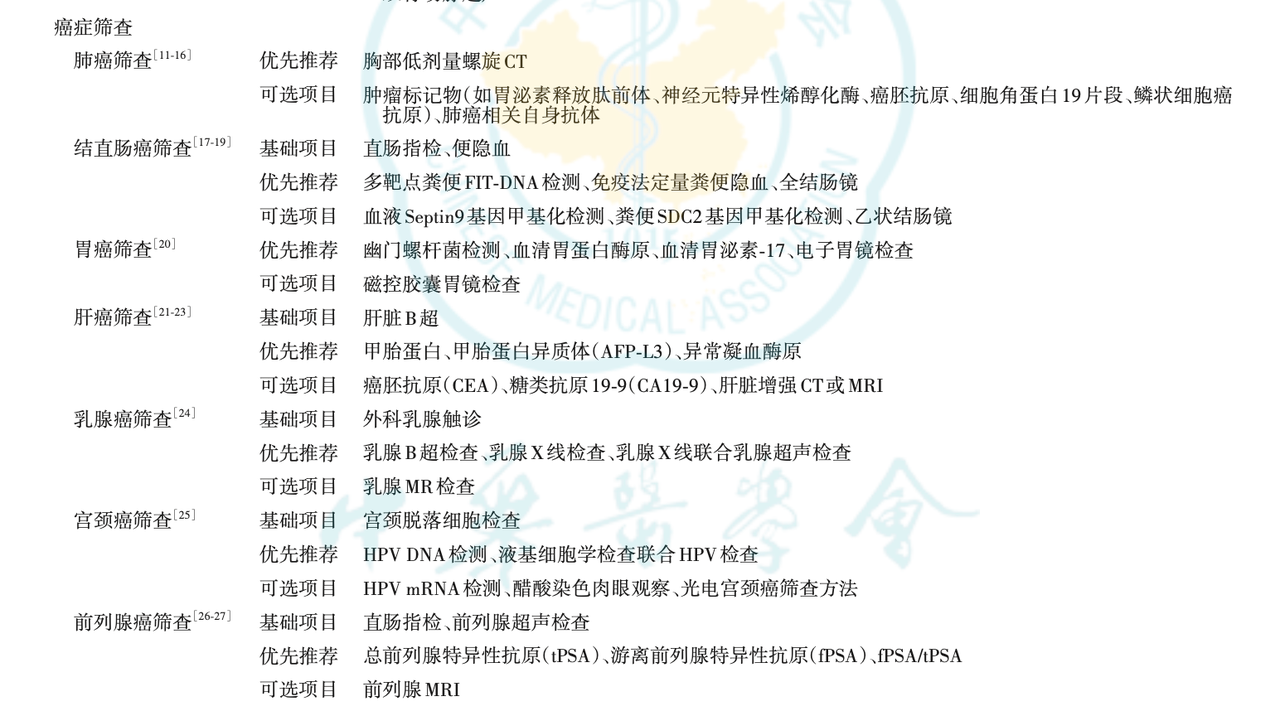

确定专项方向后,再查找对应的推荐检查方式。

(截图自《健康体检基本项目专家共识2022》表4 专项体检筛查类项目推荐)

比如,如果担心肺癌风险,就可以增加胸部低剂量螺旋CT。它比普通胸片更精准,筛查价值也更高。

考虑到我母亲家族有心脑血管病史,我特别圈出了相关检查项目。此外,她从未做过肠镜,在这个年龄段也有必要筛查一次。既然需要全麻,不如就肠胃镜一起做了。

去哪里查呢?

体检的核心是「筛查」,不是「诊断」。常规项目在体检机构与三甲医院的准确率差别不大,主要区别在于效率与体验:

体检机构流程顺畅、服务周到、省时省力;但价格浮动较大,若在基础套餐上加项目,费用会明显上升。

三甲医院的专业性和公信力更强,若发现问题还能直接衔接诊疗,但挂号排队确实麻烦。

另外,有些知名三甲医院推出了「深度体检套餐」,内容全面,检查项目非常有吸引力,但价格动辄上万元,让人望而却步。

如果父母怕麻烦、对医院抗拒,可以选一站式体检中心,减少劝说成本。很多朋友都是「先下单后通知」:告诉父母「已经预约好了,不去就浪费了」,最后几乎都是「半推半就」地完成体检。

如果父母不排斥,而自己又有时间陪同,那么「基础项目在体检机构做,重点项目在医院查」是一种不错的组合。我最终也采用了这种方案。

此外,我还增加了一个 「Y」项——针对疑难杂症。

不得不承认,不同地区的医疗水平确实存在差距。很多疾病在地方医院难以确诊,也难以获得理想治疗。

我妈这几年视力明显下降,眼睛干涩不适。在当地医院,只做了几项简单检查,开了点中成药眼药水,效果甚微。她渐渐对本地医院失去了信心,不愿再去。她还有膝盖疼的老毛病,拍片、做CT都没查出原因,我想带她看看运动康复科。

于是我制定了三层方案:

基础体检:在体检机构完成常规套餐;

专项检查:心脑血管筛查 + 肠胃镜,选择人流量不大的医院,挂普通门诊;

疑难杂症:眼科 + 运动康复,选择专科声誉好的医院,挂专家号。

和母亲沟通后确认,她去年单位组织体检过,目前还不到一年;心脑血管方面也查得比较详细,血压控制良好,这两部分可以先放一放。

眼睛问题对她的生活影响最大,她也非常希望趁这次解决,于是决定她到北京的第二天就直奔医院。若时间允许,再安排膝盖和肠胃镜检查。

确定方案后,第一步是办理异地医保备案。

最好提前完成备案,这样挂号时就能直接用医保身份,更方便。

操作其实不复杂,通过「国家医保服务平台」APP 或「国家异地就医备案」小程序,几步即可。但要注意——备案过程需要刷脸实名认证。所以身在异地的子女无法代劳,必须由父母本人操作。若父母线上操作不便,也可到参保地医保经办机构线下办理。

备案完成后,就是挂号。

原以为「抢号」是最大难题,没想到还没走到那一步,就被另一道手续卡住了——添加就诊人。

很多医院在这一环节同样要求实时人脸识别🤯。看到这个要求时我差点崩溃:总不能让我妈在老家守着手机抢号吧?

好在我们选的眼科医院支持「上传证件照+手持证件照」的方式,顺利通过。但确实有不少医院只接受实时人脸识别,操作难度很高。

所以,如果父母未来有异地就医的计划,建议趁假期在一起时,就提前在目标医院APP或小程序中完成就诊人添加。

如果大家有更好的经验,也欢迎在评论区分享。

这次陪诊让我感触很深。

在大城市看病,流程确实繁琐。以前我自己就医时并没在意,但这次特别注意到——挂号机前总有一群手足无措的老人:看不清屏幕上的字,也不知如何操作。

还有一位六十多岁的阿姨,带着更年迈的母亲,因为不会用自助缴费机,只能反复奔波于不同楼层找人工窗口。

对长辈来说,看病几乎是一场小型「冒险」。

我想起韩剧《苦尽柑来遇见你》里的一幕:老年的爱纯陪着宽植去医院看病,问询时走错窗口,被工作人员冷言相对。身体不适的宽植情绪失控,罕见地对女儿发火,坚持让她以后务必陪妈妈去医院。那一刻让我印象很深——无论年轻时多么独立能干,人上了年纪,面对复杂的流程,多少都会感到无助。

带父母看病时,请尽量预留充足的时间。挂号、候诊、检查,每一步都需要耐心。如果实在无法请假,也可以考虑请专业的陪诊员,这能极大提升父母就医时的体验与安心感。

其实我一开始挺犹豫要不要写这篇文章。毕竟我不是医疗专业人士,内容难免有疏漏;写的也只是一些基于个人经验的小功课,不同地区、不同医院的流程可能完全不同。更何况这话题和保险没什么直接关系,放在保险专栏里,似乎也有点「不合群」。

但和伙伴们聊过之后,我还是决定留下这些记录。无论是体检、专项检查,还是配置保险,本质上都是为了防患于未然。

这次做功课时,我常常觉得信息零散、缺乏体系。希望这篇分享能起到抛砖引玉的作用,也期待看到更多人的经验与建议。

回望整个过程,我发现:很多看似麻烦的事,其实并不复杂;反而是那些意料之外的小障碍,最让人手足无措。好在办法总比问题多,我们不必苛求一步到位,也无需为此焦虑,遇到问题解决问题就好。凡事进一寸,就有进一寸的欢喜。

最终,因为眼科问题比预想中更复杂,检查和手术都花了不少时间,原计划中的其他项目暂时搁置。

但结果超出预期——原本只是想缓解症状,没想到母亲术后视力从 0.5 恢复到了 1.0,从此再也不用戴老花镜,生活质量明显提升。她格外开心,而我也觉得,一切奔波都值得。

把这一份开心和好运分享给你, 也衷心祝愿大家和家人,身体健康,平安顺遂。

本文所载内容仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎,投资者应独立作出判断。详见《免责声明》。如转载引用,请遵守《转载声明》。

之前有给父母在闲鱼上买过美年大,瑞慈那种机构体检的,选那种双ct的套餐也才五六百,性价比很高了。 有小问题再去三甲挂号复查一下。

妈妈的眼睛,具体是什么原因造成视力下降的,白内障吗?

有用,过年回家带爸妈做一个

现在异地刷子女医保消费,还没有实现是吗?

学习了,原来白内障早期动手术更好。

保险专栏的文章也能上线一下语音朗读功能吗?🤔😬

三年前陪86岁的老妈做了双眼的白内障手术,效果挺好。白内障手术,年龄不是问题。

👍

很有用,我也多次陪父母去医院,年轻人都觉得很复杂,更别提对于父母了。

用心 感动